从一纸方巾到千年白瓷:“国家宝藏”特展在厦启幕

——来源:厦门日报

明何朝宗款德化窑文昌坐像。

南宋褐色提花罗印金填彩花边单衣。

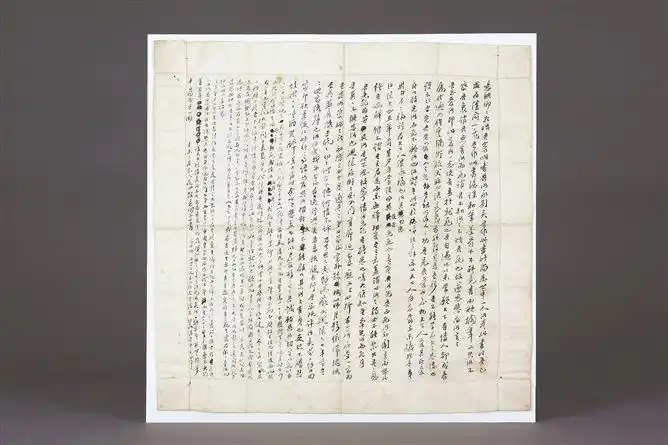

黄花岗烈士林觉民写于1911年的《与妻书》。

一纸方巾,如何写满深情又承载家国大义?南宋“高定”,藏着怎样的锦绣风华与多彩人生?还有温润白瓷,又有怎样的漂洋过海、惊艳世界的传奇故事?5月18日是第49个国际博物馆日,“国家宝藏”特展在厦门市博物馆开幕。本次特展共展出53件珍贵文物,包含6件国家一级文物。

南宋“时尚一姐”黄昇的服饰、“白色黄金”德化白瓷何朝宗文昌帝君塑像、被誉为20世纪最伟大情书的林觉民《与妻书》等三件来自福建博物院的“宝藏顶流”将重磅亮相,观众可以沉浸式感受国宝魅力,了解国宝故事,开启一场超越时空的对话。

据悉,本次展览在厦门市博物馆临展A(书画)厅展出,展期持续至8月31日,感兴趣的市民可前去观展。

千年前时尚:

揭秘17岁南宋“时尚一姐”的华美衣橱

千年前的时尚是什么样的,你能想象吗?

在特展的第一部分“那时花开”中,南宋“时尚一姐”黄昇的服饰,向后人展示了古代有着怎样的潮流风尚。

据厦门市博物馆提供的信息,黄昇,状元之女、皇族儿媳,显赫家世赋予她独树一帜的审美底气。不幸的是,这位17岁的南宋少女,却在最美好的花季黯然陨落,后葬于如今的福州市北郊新店镇浮仓山。1975年,福州第七中学扩建操场施工时,黄昇墓被发现。而伴随着黄昇墓的打开,墓中的物品震惊了世人。据介绍,考古人员在墓中共清理出各类丝织品354件,这些丝织品材质包括罗、绫、绮、绢、纱、绉纱、缎。装饰技法有印花、彩绘、刺绣等。这也是出土南宋时期服饰类文物数量最多、保存情况最好的一次考古发掘。

在展出的黄昇服饰中,从缠枝花卉纹罗裙到童子戏莲纹抹胸,从素纱襦衣到刺绣霞帔,她的衣橱堪称“古代高定秀场”。再从服饰的材质、样式以及穿搭风格来看,她偏爱轻薄透亮的纱罗材质,将“罗衣飘飘”的诗意穿在身上;善用缠枝、折枝等自然纹样,让牡丹、莲花在裙裾间绽放;更独创“一衣多穿”的叠搭美学,交领短衫搭配百褶长裙,外披云肩,举手投足间皆是风雅。这些超前设计,可以说引领南宋贵族时尚风潮,不禁让人惊叹 ——原来千年前的东方少女,早已将“氛围感穿搭”玩得炉火纯青。

黄昇墓出土的高级丝织品——罗,占到了总数的一半以上。本次特展,便展出了黄昇的褐色提花罗印金填彩花边单衣等国宝级文物。

陶瓷“老网红”:

德化白瓷勾勒 科举文化千年轮廓

德化白瓷是此次特展的第二个主题,将让广大观众感受中国瓷器的艺术魅力。

据介绍,德化窑作为陶瓷界的“老网红”,千年窑火生生不息。宋元时期,德化的青白瓷就漂洋过海,火到国外。到了明代,德化白瓷更是达到巅峰,它那如凝脂般的质感,被欧洲人视为“东方艺术的明珠”,赐予美名——“中国白”。值得一提的是,此次特展将展出德化白瓷的巅峰之作——何朝宗的文昌帝君塑像。

据悉,何朝宗是德化瓷塑界的“大神”,以擅长雕刻各类仙佛人物名扬于世。他目前存世的作品包括观音、达摩、文昌、罗汉、关公、和合二仙等,无不兼具得道者的超然飘逸及世间凡俗的亲和神态。市博物馆工作人员表示,这尊文昌帝君塑像更是倾注何朝宗无数心血,双眸的神韵、嘴角的弧度,都是他反复雕琢的成果。

文昌帝君在古代掌管科考文运,深受读书人的尊崇。福建作为科举大省,文昌阁随处可见,寄托着人们对文运昌兴的美好期许,从它身上可以看到中国古代科举文化的辉煌,观众还能真切感受到古代工匠的高超技艺和人们对知识的敬畏之心。

《与妻书》原件:

领略“20世纪最伟大情书”背后的爱与抉择

在此次特展中,还有一件特别的宝藏藏品,它虽然没有金玉一般的世俗价值,存世历史也并不久远,但却展现出家国情怀的炽热、爱情的动人瞬间,以及一封家书承载的力量。这件展品就是革命烈士林觉民的《与妻书》原件。据悉,这是《与妻书》的首次外展。

这不是一封普通的信,它是革命志士林觉民在黄花岗起义前留给妻子陈意映的诀别书。113年前,那个风雨飘摇的时代,24岁的林觉民毅然决然地投身革命,在异乡赴死之际,蘸着热血写下这封饱含深情的家书“意映卿卿如晤”,简单几个字,就像穿越时空的呼唤,瞬间揪住人心。

在信里,林觉民倾诉着对妻子的深情眷恋,“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”,一边是儿女情长,一边是家国大义,林觉民将小爱融入大爱之中。据介绍,在“黄花岗七十二烈士”里,闽籍烈士就有19人,他们和林觉民一样,在起义前纷纷留下诀别书,舍小家为大家,掀起反抗封建帝制的浪潮。

透过这封泛黄的《与妻书》,观众仿佛能听见林觉民跨越时空的呐喊,感受那份炽热的家国情怀。

(厦门日报记者 邬秀君 通讯员 郑婷楠 图/厦门市博物馆 提供)